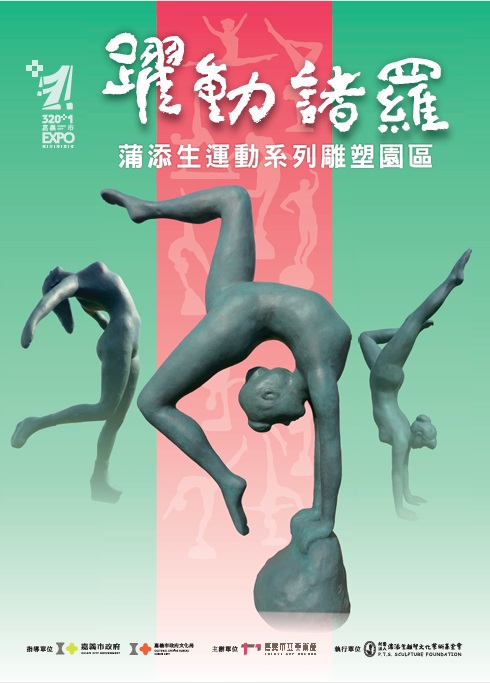

蒲添生與「運動系列」雕塑

蒲添生(1912-1996)為臺灣極具代表性的第一代雕塑家,出生於嘉義市,亦為畫家陳澄波之大女婿。1931年赴日習畫,隔年進入日本帝國美術學校東洋畫科,後轉入雕塑科,並師事日本著名雕塑家朝倉文夫,研習多年後於1941年返臺定居。

返臺後,蒲添生專注於銅像鑄造,將日本鑄銅技術引入臺灣,並創辦戰後臺灣首家鑄銅工廠,對臺灣現代雕塑發展影響深遠。其以名人紀念塑像著稱,尤擅刻畫人物形體與神態,作品呈現近代臺灣社會歷史人物之立體縮影。除受託創作外,蒲氏也致力於自我實踐,擅長人體抒情雕塑的他,1958年即曾以《春之光》入選第一回日本美術展覽會(前身為帝國美術展覽會,此為轉型社團法人主辦之第一回)。

「運動系列」為蒲添生晚期重要創作,靈感來自1988年漢城(今首爾)奧運會中羅馬尼亞體操選手——「體操精靈」西莉瓦絲(Daniela Silivaș)。西莉瓦絲以優雅姿態、卓越技巧與高難度動作震撼全球,亦觸動蒲添生,激發其將運動瞬間轉化為永恆雕塑藝術的創作意圖。

該系列共計10件,原作尺寸約40-50公分,現典藏於國立臺灣美術館、高雄市立美術館及嘉義市立美術館。為延續「畫都」精神,嘉義市於2025年重新鑄製適合戶外展示之大型「運動系列」雕塑,設置於嘉義市北香湖公園,以藝術融入城市公共空間,展現不同的都市風貌。